我国农药产品质量控制项目分析方法国家标准制修订情况概述

农药作为农业生产的重要投入品,其质量直接关系到农产品安全、生态环境保护和农药使用效果。根据《联合国粮食及农业组织和世界卫生组织农药制定和使用手册——农药标准》(以下简称《FAO手册》)以及《农药登记资料要求》,农药产品的质量规格应涵盖外观、有效成分、相关杂质、其他限制性组分、其他控制项目及储存稳定性等六个方面。其中,其他控制项目主要用于评估产品的物理特性,包括密度、表面特性、颗粒(碎片)及附着性、

2025-09-29

发布时间:2025-09-29 来源:《农药科学与管理》2025年第9期 作者:王文卓,寇雅岚,刘莹,赵永辉,姜宜飞 浏览次数:140

《农药科学与管理》2025年第9期

2025-09-29

![]() 140

140

农药作为农业生产的重要投入品,其质量直接关系到农产品安全、生态环境保护和农药使用效果。根据《联合国粮食及农业组织和世界卫生组织农药制定和使用手册——农药标准》(以下简称《FAO手册》)以及《农药登记资料要求》,农药产品的质量规格应涵盖外观、有效成分、相关杂质、其他限制性组分、其他控制项目及储存稳定性等六个方面。其中,其他控制项目主要用于评估产品的物理特性,包括密度、表面特性、颗粒(碎片)及附着性、挥发性、分散性、流动性和溶解性等与农药剂型密切相关的指标。储存稳定性则包含了热储稳定性、低温稳定性及冻融稳定性三类项目。

其他控制项目和储存稳定性是评估农药产品适用性和稳定性的核心要素,依据《农药登记资料要求》相关规定,目前在国内登记的原药、母药及制剂产品共涉及其他控制项目48项(不包括悬浮种衣剂)、储存稳定性项目3项。为便于后续分析讨论,本文以“质量控制项目”特指农药产品规格中的“其他控制项目”及“储存稳定性”两大类别,不包括外观、有效成分、相关杂质及其他限制性组分等指标。

建立科学、准确的质量控制项目分析方法,是保障农药产品质量的重要基础。本文系统梳理了我国农药产品质量控制项目分析方法国家标准的制修订现状,重点分析了尚未建立分析方法标准的控制项目,比较了部分国家标准与CIPAC方法在技术内容上的差异,旨在为完善我国农药质量标准体系提供思路,推动农药产品质量监管能力的持续提升。

1 我国农药质量控制项目分析方法国家标准制修订现状

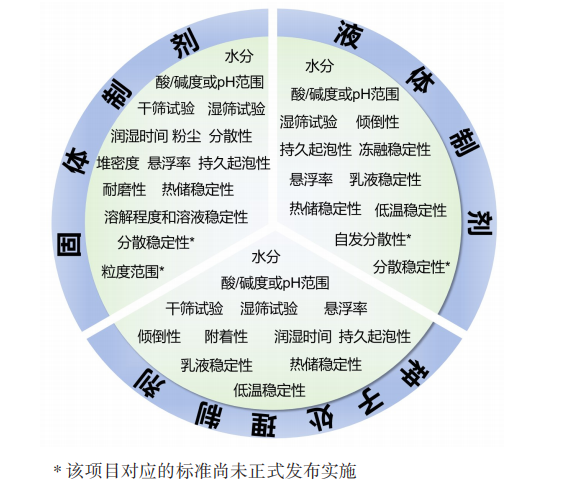

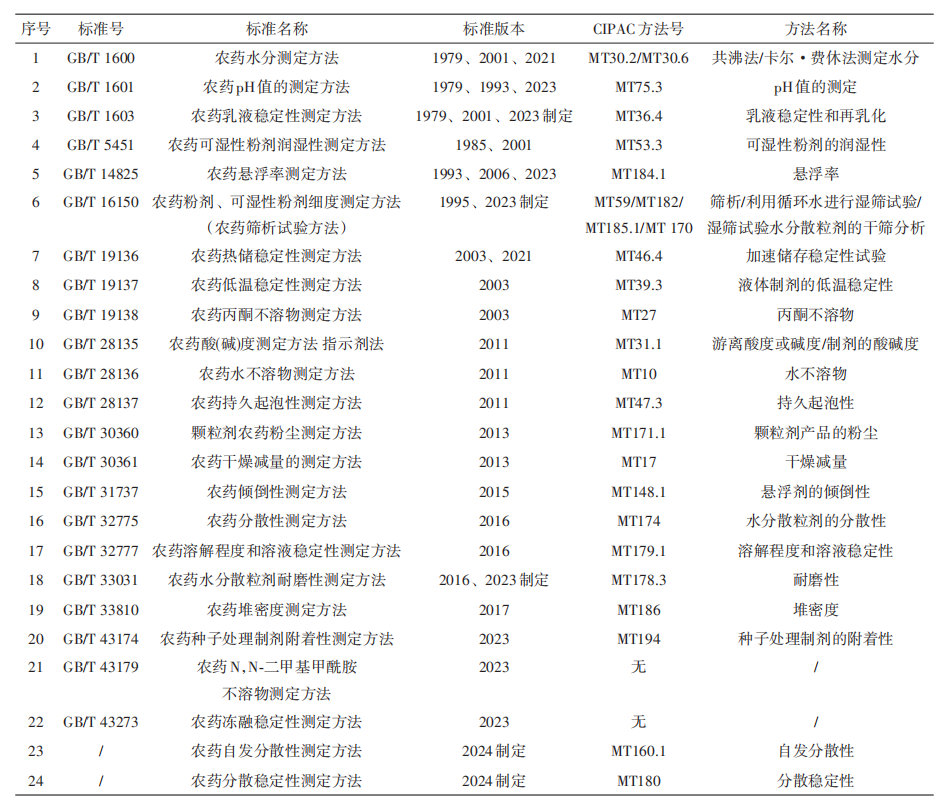

从标准数量上看,目前已发布或正在制定的质量控制项目分析方法国家标准共计24项,标准覆盖范围主要集中于原药、母药和三大主流剂型。其中,固体制剂已制定或正在制定国家标准的质量控制项目有15项,标准覆盖率达79%;液体制剂有12项,覆盖率达75%;种子处理制剂有12项,覆盖率达92%(图1)。在上述三大主流剂型中,仍有部分质量控制项目尚未建立分析方法国家标准,具体包括:固体制剂的片完整性、崩解时间、磨损率及水溶性袋的溶解性等4项;液体制剂的稀释稳定性、有效成分释放速率以及与烃类油相混性、黏度等4项,后2项虽未制定国家标准,但已有相应的行业标准;以及种子处理剂的稀释稳定性1项。

从制定时间上看,2013~2024年是农药产品质量控制项目分析方法标准制定的高峰期,期间新发布标准达12项,占全部标准的50%。与此同时,相关部门加快了对老标准的修订。在目前已发布的标准中,有4项标准修订了2次,4项标准修订了1次,平均修订年限约为19年。

从标准内容上看,国内农药产品质量控制项目分析方法国家标准的制修订主要依据国际农药分析协作委员会(Collaborative International Pesticides Analytical Council,CIPAC)方法。CIPAC方法作为国际公认的农药分析金标准,其制定过程采用全球多实验室协同验证模式,具有良好的科学性和可重复性。国内相关方法标准的技术内容、制定过程和验证体系参考CIPAC方法,显著提高了标准的科学性和适用性,进一步加快了标准的制定和实施。下面将对标CIPAC方法,详细分析国内农药产品质量控制项目分析方法国家标准的制修订情况。

此外需特别说明,《农药登记资料要求》中“其他制剂”共涉及11类剂型,涵盖25项质量控制项目。其中,多项质量控制项目尚未单独制定分析方法国家标准,亦缺乏对应的CIPAC方法。相关产品质量控制可参考《FAO手册》所列方法,或采纳其他行业已有标准(表1)。本文对此部分内容不作具体展开。

表1 部分制剂质量控制项目参考方法汇总

图1 制剂产品已制定分析方法国家标准的质量控制项目

2 质量控制项目分析方法国家标准与CIPAC方法的对应情况

比较我国农药产品质量控制项目分析方法国家标准与CIPAC方法的对应情况(表2),可归纳为3种情形。一是CIPAC已制定方法,我国尚无相应标准,涉及的控制项目有5项;二是我国已制定方法标准,而CIPAC尚无对应方法,涉及的控制项目有2项;三是我国与CIPAC均已制定相应方法,此类情形涉及的控制项目有22项,本文重点比较了其中CIPAC方法有更新,而国内方法尚未修订的情况。下面将按照上述3类情形分别展开说明。

表2 质量控制项目分析方法国家标准与CIPAC方法对应情况

2.1 我国尚未制定方法标准的质量控制项目

2.1.1 片剂崩解性 对于具有泡腾效果的可分散片剂和可溶片剂,根据《农药登记资料要求》附件13要求需测定崩解时间。目前我国尚未制定相应的分析方法国家标准,部分产品标准的编写多采用《农药可分散片剂产品标准编写规范》(HG/T 2467.14-2003)或《农药可溶片剂产品标准编写规范》(HG/T 2467.17-2003),且崩解时间控制项目指标规定为样品全部崩解的时间≤…min。《FAO手册》考虑到在悬浮溶液中片剂崩解终点的判断较为主观和困难,因此规定通过测定固定崩解时间后的残留量来评价崩解性能,其判定指标为:在设定的崩解时间内,残余物重量不得超过…%。CIPAC针对泡腾片剂专门制定了崩解性测定方法MT 197,即:将产品加入标准硬水中,轻轻搅拌混合至规定的崩解时间。过2 000 μm试验筛观察有无残余物,若有则需称量试验筛上残余物的重量。

2.1.2 磨损率 目前,我国尚未专门制定测定片剂磨损率的国家标准,对于部分直径较小的片剂产品,可参考颗粒制剂耐磨性测定方法。2023年,制标部门依据最新修订的MT 178.3,对原国家标准《农药水分散粒剂耐磨性测定方法》(GB/T 33031)进行了修订,标准名称更改为《农药耐磨性测定方法》。修订后,标准的适用范围由原来的水分散粒剂扩大到了颗粒剂、水分散粒剂、乳粒剂、可溶粒剂及直径<1 cm的片剂、水分散片剂和可溶片剂。

除MT 178.3外,MT 193也提供了片剂磨损性能测定的方法。该方法参考了制药行业用于测定药片脆碎度的测试原理,将片剂置于耐磨损测试仪上循环滚动,随后过2 mm试验筛,记录筛上残余物质量并计算磨损率,从而评价非包衣片剂因受振动摩擦等原因而造成的表面磨损情况。

2.1.3 水溶性袋的溶解性 对于采用水溶性包装袋的可溶粉剂、可溶粒剂、可湿性粉剂、水分散粒剂,为确保样品在分散或溶解时不会堵塞施药器械的喷头或滤嘴,需对包装袋的溶解性加以控制。目前我国尚未对水溶性袋的溶解性测定制定特定的国家标准,分析工作者在实际工作中可以采用CIPAC方法MT 176。

2.1.4 稀释稳定性 我国尚未制定测定稀释稳定性的国家标准,目前国内可溶液剂、可溶胶剂以及种子处理液剂样品稀释稳定性的测定主要参考《农药可溶液剂产品编写规范》(HG/T 2467.7-2003),即样品用标准硬水稀释20倍后恒温水浴(通常恒温1 h),观察稀释液的均一性及是否有析出物。2010年,CIPAC更新了稀释稳定性测定方法MT 41.1。与上述国内方法相比,MT 41.1要求样品用标准硬水稀释20倍后在设定温度下放置24 h,若静置后有析出物,则需按照MT 185湿筛试验方法测定残留物质量。《FAO手册》对相关制剂稀释稳定性测定的要求同MT 41.1一致,同时明确了测试浓度的选择原则:若产品标签推荐的最高使用浓度在MT 41.1测试浓度范围内(即稀释倍数≥20倍),则按推荐浓度配制测试溶液;若推荐浓度高于MT 41.1规定的浓度上限,则应按MT 41.1规定的测试浓度进行配制。

2.1.5 有效成分释放速率 对于具有缓释性能的微囊悬浮剂、微囊悬浮-水乳剂、微囊悬浮-悬浮剂、微囊悬浮-悬乳剂等剂型,在进行产品质量控制时需监测有效成分的释放速率。CIPAC方法MT 190规定了微囊悬浮剂中高效氯氟氰菊酯释放性能的分析方法,即向装有样品的玻璃瓶中加入含有内标溶液的正己烷-乙醇溶液,玻璃瓶在水平转动装置上转动15、30、180 min后,取正己烷层进行气相色谱分析,评估有效成分的释放行为。目前国内尚未建立统一的释放速率测定方法国家标准,实际分析中,可依据囊壁材质选择适宜的释放溶液,并设置3个时间点进行取样分析。需特别注意的是,在制定产品质量标准时,不同时间点释放速率指标设置不宜重复,避免影响产品质量评价的准确性。

2.2 我国自主制定方法标准的质量控制项目 除了参考CIPAC方法“跟跑”制定国内相关方法标准,近年来,我国制标部门根据产品质量控制的实际需求,率先提出、制定了2项方法标准,内容如下。

2.2.1 农药冻融稳定性 对于微囊悬浮剂、微囊悬浮-水乳剂、微囊悬浮-悬浮剂以及微囊悬浮-悬乳剂等微囊制剂,在储运过程中若暴露于冷冻条件下,可能导致装有有效成分的微囊壁材破损,从而影响制剂的稳定性。目前CIPAC尚未制定农药冻融稳定性测定方法,我国参考《FAO手册》中相关测定方法,制定了国家标准《农药冻融稳定性测定方法》(GB/T 43273-2023)。该方法要求将样品置于冻融试验容器中,在20±2℃和-10±2℃之间循环处理(18 h冻结/6 h融化),重复4个循环后根据产品特性测定相应的指标。

2.2.2 农药N,N-二甲基甲酰胺不溶物测定 考虑丙酮试剂易制毒、采购受限的特殊属性以及农药原药产品不溶物测定的实际应用需求,我国在《农药丙酮不溶物测定方法》(GB/T 19138-2003)的基础上,新增制定了《农药N,N-二甲基甲酰胺不溶物测定方法》(GB/T 43179-2023)。与丙酮不溶物测定方法相比,GB/T 43179-2023根据有效成分在N,N-二甲基甲酰胺中常温溶解性的不同,除保留加热回流法外,还补充了常温法。其中,加热回流法适用于在常温下不易溶于N,N-二甲基甲酰胺、但在加热条件下能够完全溶解的试样,考虑到N,N-二甲基甲酰胺沸点较丙酮高,方法中烘干步骤的温度相应调整为160℃。常温法则适用于可在N,N-二甲基甲酰胺中直接溶解的试样,溶解后通过玻璃砂芯坩埚漏斗过滤,测定不溶物含量。

2.3 CIPAC已更新、我国尚未更新方法的控制项目 CIPAC方法具有较好的先进性。随着新技术、新产品的不断涌现,为满足农药产品质量控制的持续发展需求,CIPAC不断对相关分析方法进行更新与完善。国内方法标准的修订较大程度取决于CIPAC方法的更新进展。本文整理了近年来CIPAC方法已更新、而我国尚未修订或正在修订的国家标准,通过对比当前国内标准与CIPAC最新方法的技术差异,为国内标准下一步修订提供思路。

2.3.1 持久起泡性 2011年,我国参考MT 47.2制定了《农药持久起泡性测定方法》(GB/T 28137-2011)。2012年CIPAC发布了MT 47.3,取代了MT 47.2。与MT 47.3相比,GB/T 28137-2011在取样量、量筒规格、定容方式及静置时间等方法细节上有较大差异,具体如下。

2.3.1.1 样品取样量不同 MT 47.3规定应根据产品推荐使用浓度称取样品,若有多个浓度则采用最大浓度。需要注意的是,CIPAC在方法发布后对MT 47.3进行了勘误,修订内容主要包括两个方面:一是在适用范围中补充说明该方法适用于使用浓度≥0.1% w/v的产品。二是在注释中补充说明,对于推荐使用浓度<0.1% w/v的产品,需按照0.1% w/v配制样品溶液;当推荐使用浓度>10% w/v时,应适当减少量筒中预先加入标准硬水D的体积,使其与制剂体积总和约为180 mL。

GB/T 28137-2011规定测定持久起泡性样品的取样量为1 g。对于多数农药产品而言,该取样量能够覆盖产品实际使用浓度(1 g样品稀释约200倍)。然而对于部分含量较低、使用浓度较高的产品,可能不足以代表实际使用情况。例如,S-诱抗素可溶液剂(PD20190126)在葡萄上的推荐使用量为稀释170~250倍液,实际施用浓度可能高于该方法的稀释水平。在后续标准修订中,应对此问题予以关注。

2.3.1.2 量筒规格要求及定容方式不同 GB/T 28137-2011沿用MT 47.2的设定,采用规格为250 mL的具塞量筒(分度值2 mL、0~250 mL刻度线相距20~21.5 cm、塞子底部与250 mL刻度线相距4~6 cm),定容时要求液面应距量筒塞底部9±0.1 cm。新发布的MT 47.3则规定量筒规格为250 mL(分度值2 mL、0~250 mL刻度线相距20~26 cm、塞子底部与250 mL刻度线相距3~7 cm),定容体积明确为200 mL。相较于固定液面高度,直接设定定容体积在实际操作中更具可行性。

2.3.1.3 静置时间不同 GB/T 28137-2011规定静置1 min±10 s后观察泡沫体积,MT 47.3则要求静置1 min±10 s、12 min±10 s后分别观测。尽管如此,当前我国及《FAO手册》对产品持久起泡性的评价仍基于“1 min泡沫体积≤60 mL”的指标。

2.3.2 溶解程度和溶液稳定性 2016年,我国参考CIPAC方法MT 179制定了国家标准《农药溶解程度和溶液稳定性测定方法》(GB/T 32777-2016),2017年CIPAC发布了新修订的方法MT 179.1。与MT 179.1相比,GB/T 32777-2016在具体试验要求和操作细节方面存在以下主要差异:

一是量筒规格要求有所区别(同持久起泡性测定方法)。二是标准硬水温度设定有所差异。GB/T 32777-2016要求试验所用硬水温度为30℃,而MT 179.1放宽了温度范围,规定为25±5℃,增强了方法的实用性和操作性。三是操作步骤有所不同。GB/T 32777-2016要求静置5 min后,将溶液转移至试验筛时需用20 mL蒸馏水冲洗量筒5次;静置18 h后转移到试验筛上时需用100 mL蒸馏水洗涤试验筛;不溶物转移到试验筛上后直接烘干。而MT 179.1未明确规定转移溶液时蒸馏水的洗涤体积,要求将试验筛上的不溶物转移至玻璃器皿中后再进行烘干。四是观测指标有所不同。GB/T 32777-2016要求分别记录静置5 min和18 h后试验筛上残余物的重量。而MT 179.1则将第2个观测时间点调整为24 h后,与《FAO手册》对相关制剂溶解程度和溶液稳定性测定的要求保持一致。

2.3.3 倾倒性 2015年,我国制定了国家标准《农药倾倒性测定方法》(GB/T 31737-2015),该方法参考了MT 148,对倾倒后残余物和洗涤后残余物的测定分别进行了规定。FAO在制定相关产品质量控制指标时考虑到,洗涤后倾倒残余物的测定容易受容器类型等因素影响,且缺乏统一、适用性强的分析方法,因此未将“洗涤后残余物”作为控制项目指标纳入产品规格,仅规定当倾倒后残余物较高时有必要证明残余物容易从容器中清洗掉,推荐使用的评价方法即为MT 148.1。

2024年,CIPAC将MT 148和MT 148.1修订合并为单一方法MT 148.2。目前MT 148.2已被接受为正式方法取代MT 148和 MT 148.1,MT 148.2测定结果与MT 148及MT 148.1等效。与MT 148.1相比,预发布的MT 148.2(pre-published method)版本中增加了洗涤后残余物的评价方法。规定若倾倒后量筒中的残余物>5%,则需进一步测定洗涤后的残余物。洗涤过程最多重复3次,每次洗涤后均需测定残余量。考虑倾倒操作之前的静置时间对样品倾倒性测定结果影响较小,MT 148.2将静置时间由原来的24 h缩短为30 min,修改后的方法更加符合样品在田间的实际使用情况。此外,MT 148.2进一步明确了量筒中加入试样的体积应为标称容量500 mL(约占量筒总容积的80%),这也符合商品包装装填样品的真实情况。

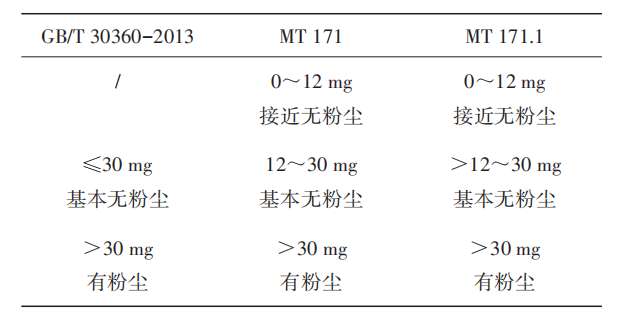

2.3.4 粉尘 2013年,我国修改采用MT 171制定了国家标准《颗粒状农药粉尘测定方法》(GB/T 30360-2013)。出于方法实用性考虑,GB/T 30360-2013仅修改采用了MT 171中仲裁方法重量法,未引用光学法。2019年,CIPAC发布了更新方法MT 171.1。在仪器设备方面,MT 171.1对测试装置的材质提出了更明确要求:重量法测定所用的测试装置应由未被腐蚀的金属板制成;如采用塑料材料,则必须保证无静电效应,以避免干扰粉尘质量的测定。此外,与MT 171.1相比,GB/T 30360-2013选用脱脂棉代替了装置中75 μm不锈钢滤网前的烧结玻璃过滤器。在试验步骤方面,MT 171.1优化了样品称量范围,将原方法中规定的30 g修订为30±0.5 g,提高了实验操作的灵活性和可重复性。在结果报告方面,MT 171.1对结果判定的临界值进行了调整(表3)。

表3 重量法粉尘测定结果判定比较

3 小结

综上,本文在系统梳理当前农药产品质量控制项目分析方法国家标准的制修订现状基础上,进一步分析了部分标准与CIPAC最新方法在技术内容与适用性方面的差异,明确了当前标准体系中尚待完善和更新的关键环节。总体来看,当前我国农药产品质量控制项目的分析方法国家标准覆盖面较广,基本满足了固体、液体及种子处理制剂等主流产品的质量控制需求。今后在标准制定过程中,应持续紧跟行业技术进展和产品发展趋势,以质量控制需求为导向,着力填补部分制剂产品质量控制项目尚无分析方法标准的空白,重点关注纳米农药等新产品质量控制项目及其检测方法的研究与规范,推动相关标准的更新完善,进一步提升我国农药标准体系的科学性、适用性与前瞻性。

回到顶部

回到顶部